2025. 7. 19. 21:32ㆍEntertainment BB/추억의 문화여행

코로나19 팬데믹 이후 극장에 가는 사람들의 발걸음들이 눈에 띄게 줄어들었다. 넷플릭스, 쿠팡플레이, 디즈니플러스 등 다양한 OTT들이 등장하면서 집에서 보고 싶은 영화들을 다양하게 즐길 수 있다. 그리고 극장 입장료가 너무 많이 올랐다.

또한..예전만큼 볼 만한 영화들이 줄었다..

하지만 나는 아직도 극장에서 영화보는 것을 좋아한다.

대한극장, 서울극장, 단성사, 피카디리, 허리우드, 명보, 스카라, 중앙, 국도, 아세아 등 서울 시내 10대 개봉관이 충무로의 흥행을 주도하던 시절부터 강남 지역의 새로운 멀티 상영관 씨네하우스와 씨티극장, 동아극장 등이 새롭게 등장하던 시절, 그리고 CGV라는 새로운 멀티플렉스가 등장한 이후 메가박스, 롯데시네마 등으로 대표되는 멀티플렉스 상영관들이 극장 관람문화를 바꾸던 시기까지 아날로그와 디지털을 모두 다 경험했다.

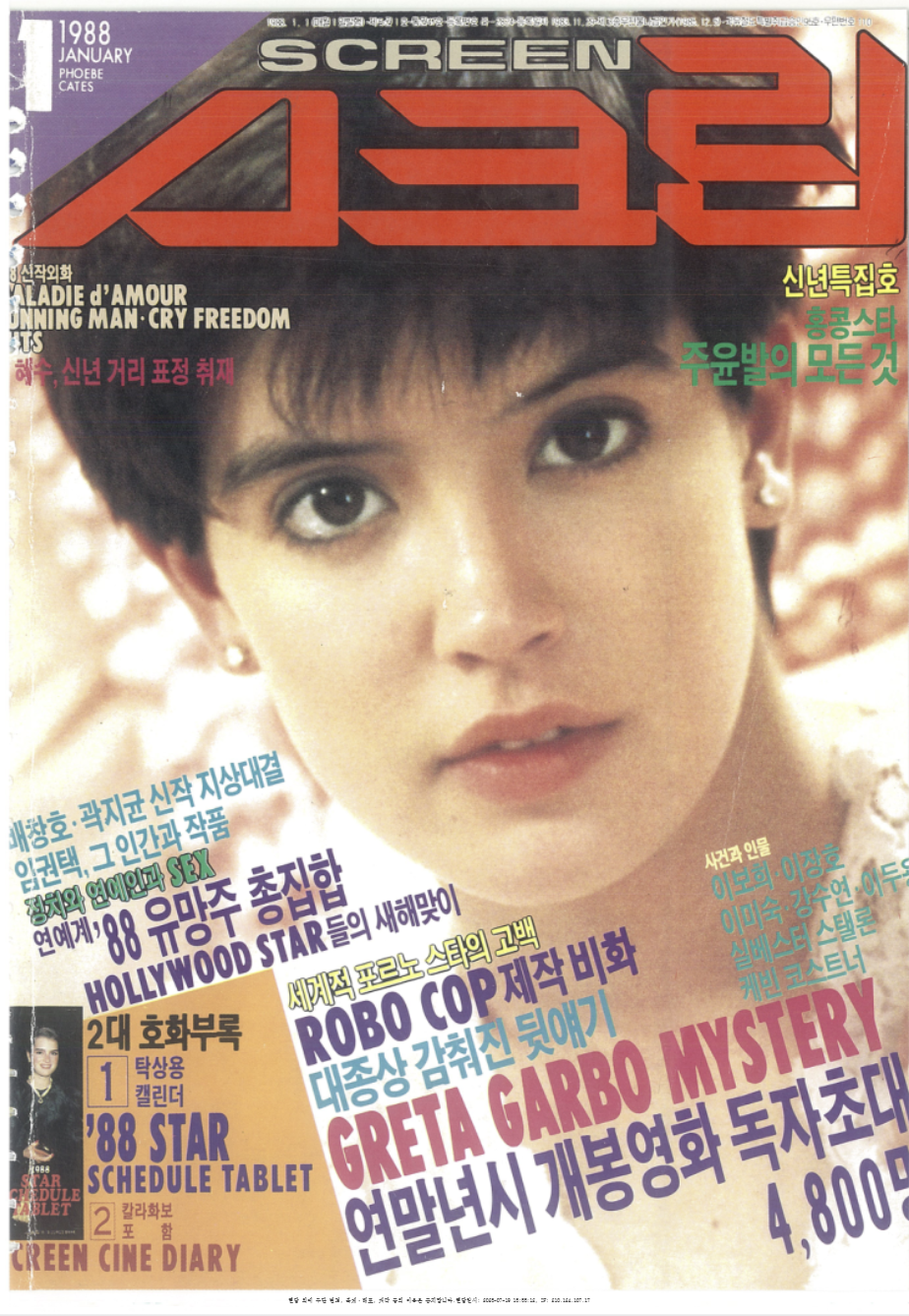

내가 영화에 푹 빠져들게 된 계기는 중학교 1학년 때 친구 집에서 보게 된 영화잡지였다. 바로 '스크린'이라는 영화잡지다.

1980년대부터 1990년대 초반까지 대표적인 영화잡지였던 '스크린'은 한 달에 한 번 보물상자처럼 영화와 연예계에 대한 다양한 정보들을 풀어냈다.

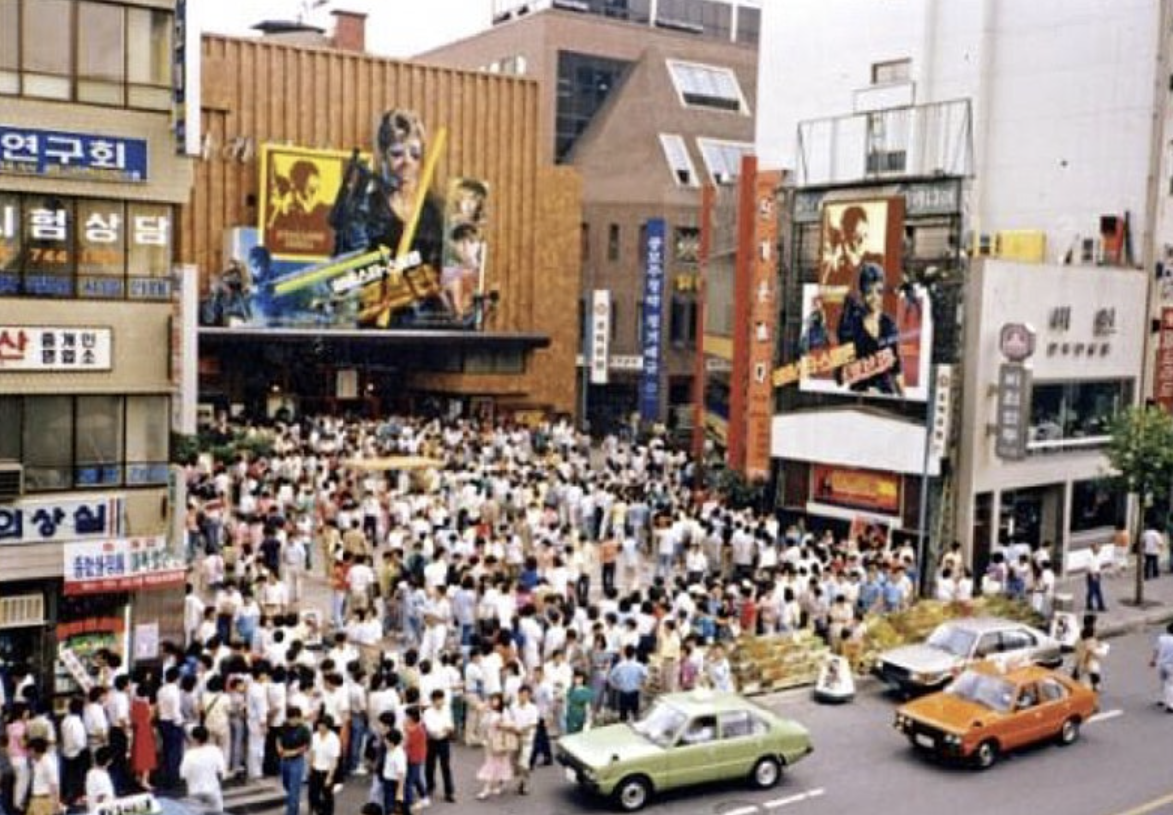

1992년 한국영화 '미스터 맘마'를 상영하던 을지로 국도극장 앞 풍경

1988년 12월, 오스카를 싹쓸이했던 영화 '마지막 황제' (베르나르도 베르톨루치 감독)를 상영하던 대한극장 앞 풍경

1988년 8월 '더 플라이'를 상영하던 명보극장

1988년 초대형 히트작 '다이하드'를 상영하던 종로 3가 단성사 앞 풍경

1987년 여름, 실베스터 스탤론 주연의 액션영화 '코브라'를 상영하던 피카디리 극장, 피카디리극장 바로 앞에 위치한 만두 전문점 '비원' 식당 간판도 보인다.

1991년 겨울 '나의 사랑, 나의 신부'를 상영하던 피카디리 극장

1989년 3개관짜리 복합상영관으로 새롭게 개관한 서울시네마타운 (서울극장)

1988년은 여러모로 설레임이 가득했던 시절이었다. 최초로 한반도에서 치러진 초대형 국제 이벤트인 서울올림픽이 개최되면서 대한민국은 놀라운 변화를 거듭했다.

전 세계인들에게 대한민국이란 존재를 확실하게 알린 서울올림픽이란 이벤트는 유난히도 화창했던 9월의 가을 날씨와 더불어 지금도 좋은 기억으로 자리하고 있다. 서울올림픽 공식 주제가인 '손에 손잡고'는 지금 들어도 전혀 촌스럽지 않은 멜로디와 편곡을 들려준다.

그 해 대한민국의 국민가수 조용필이 발표한 신곡 '서울, 서울, 서울'도 세련된 신디사이저 전주곡이 매우 인상적인 세련미가 넘치는 노래였다. 나의 영화에 대한 지대한 관심을 일깨워준 영화 잡지 '스크린'을 볼 수 있는 매우 반가운 사이트가 있다.

KMDb - 한국영화데이터베이스

- [출처 : KMDB]

www.kmdb.or.kr

KMDB 한국영화데이터베이스 사이트에 들어가서 회원가입을 하면, '스크린' 잡지를 PDF로 열람할 수 있다.

1988년 1월의 추억으로 잠시 다녀오려고 한다.

1980년대 책받침 코팅의 단골 손님이었던 최고의 청춘 스타 피비 케이츠가 1월의 표지모델이다.

당시에는 비디오테이프가 문화 활동의 중심이었다. 좋아하는 영화나 TV 프로그램은 비디오로 예약녹화할때 VHS 비디오 테이프는 필수품이었다.

1980년대 최고의 하이틴 스타 피비 케이츠

1980년대 섹시 스타로 명성을 떨쳤던 나스탸사 킨스키

올림픽을 앞두고 지면, TV 광고 등에 '서울올림픽 공식 후원'을 드러내는 문구들이 많이 보였다.

워크맨이 유행하던 시절, 금성 '아하' 지면 광고, 삼성 '마이마이', 대우 '요요깜' 등이 가전 3사의 간판 미니카세트였다.

레모나는 지금도 많이들 복용한다.

1980년대 최고의 미녀로 각광을 받았던 여배우 브룩 실즈

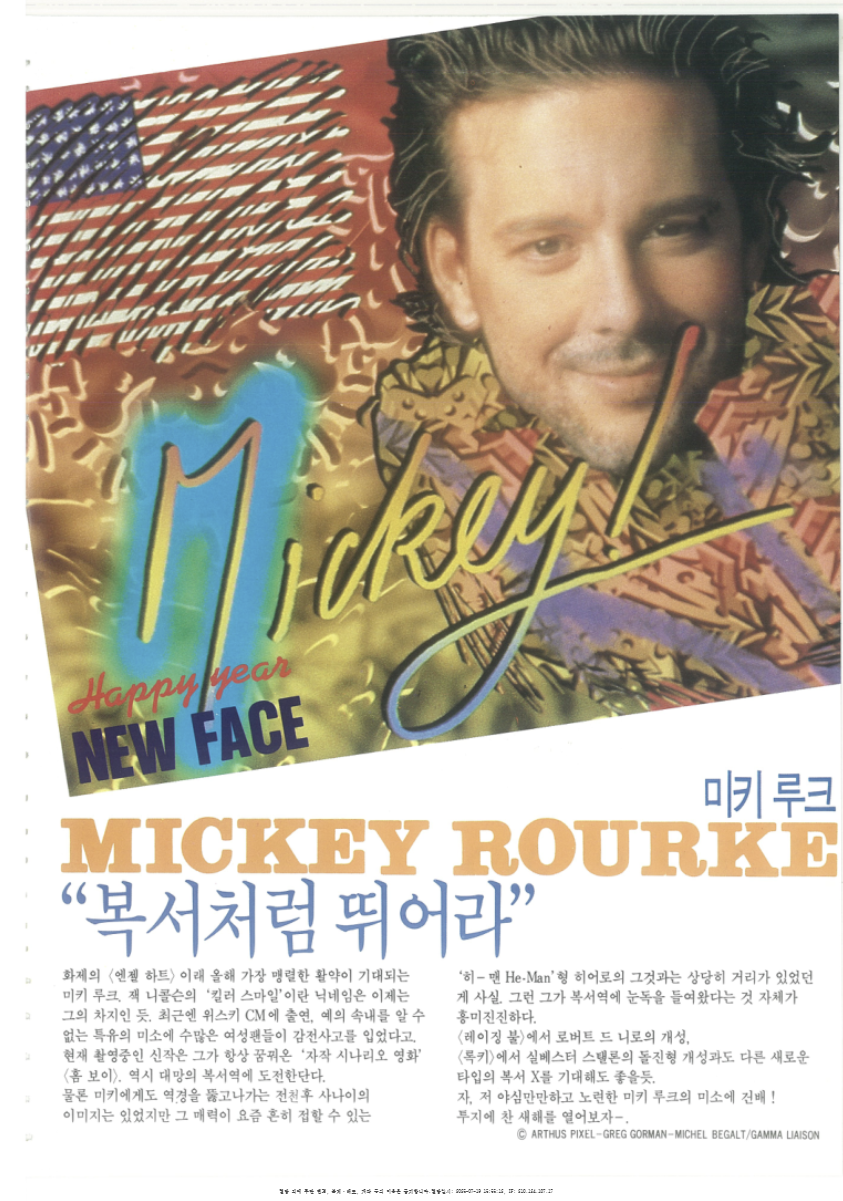

1980년대 최고의 미남 배우 중의 한 명, 미키 루크

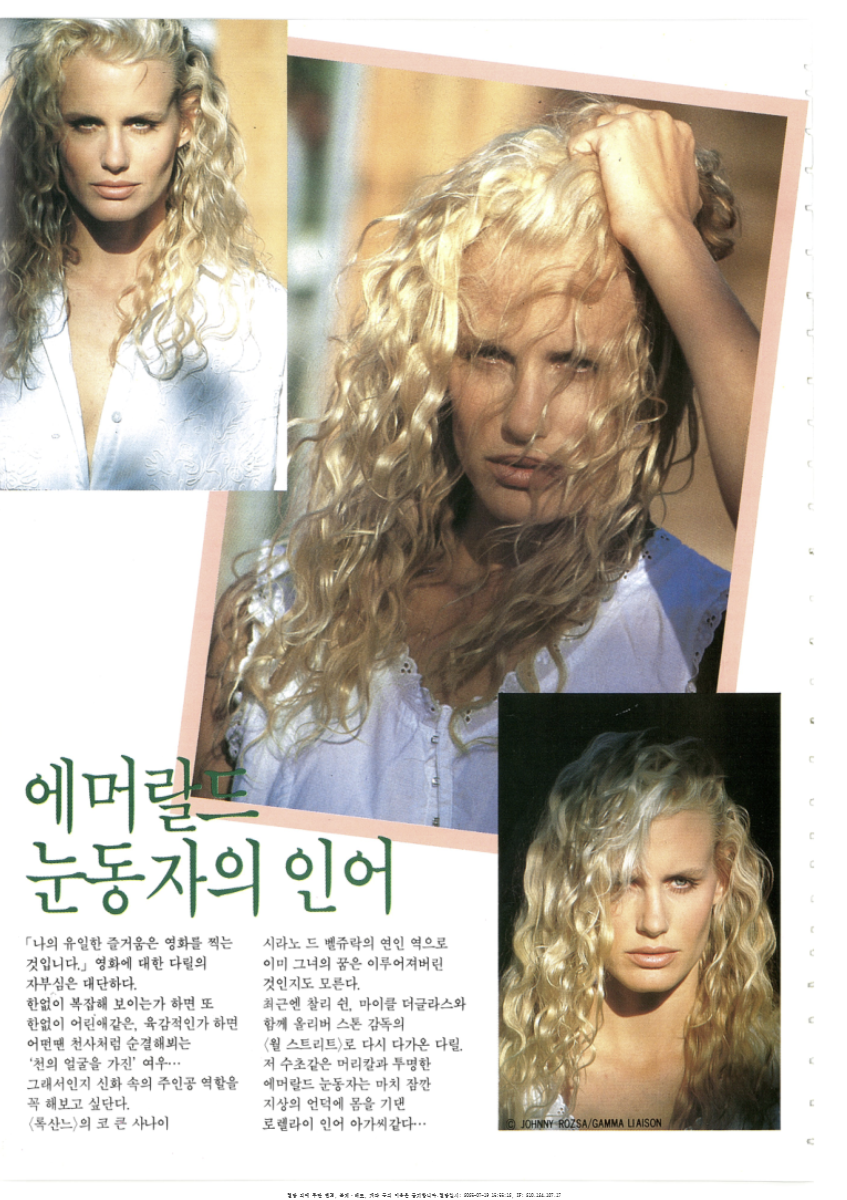

1980년대 후반 많은 인기를 모았던 헐리웃 여배우 다릴 한나. '스플래시', '월 스트리트' 등의 영화로 많은 이목을 끌었다.

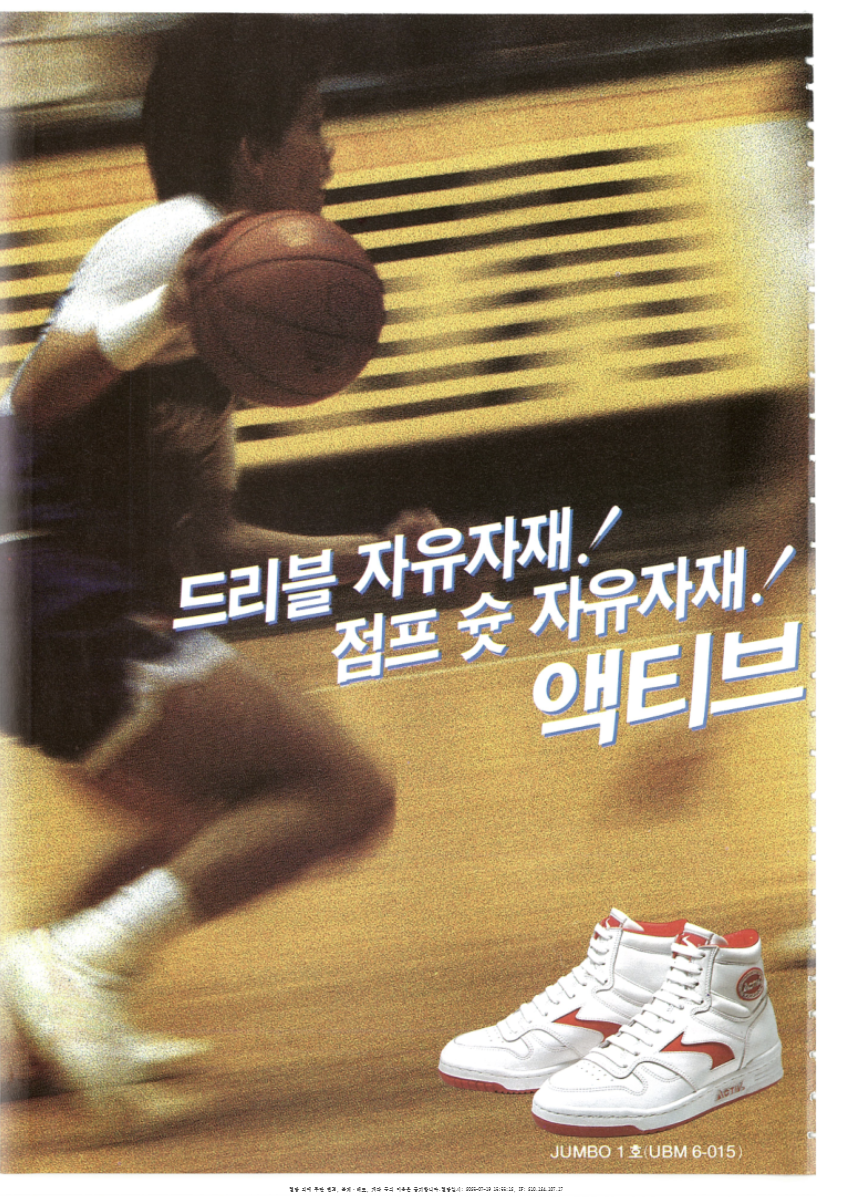

프로스펙스, 르까프, 프로월드컵 등과 더불어 국산 스포츠 브랜드로 유명했던 액티브

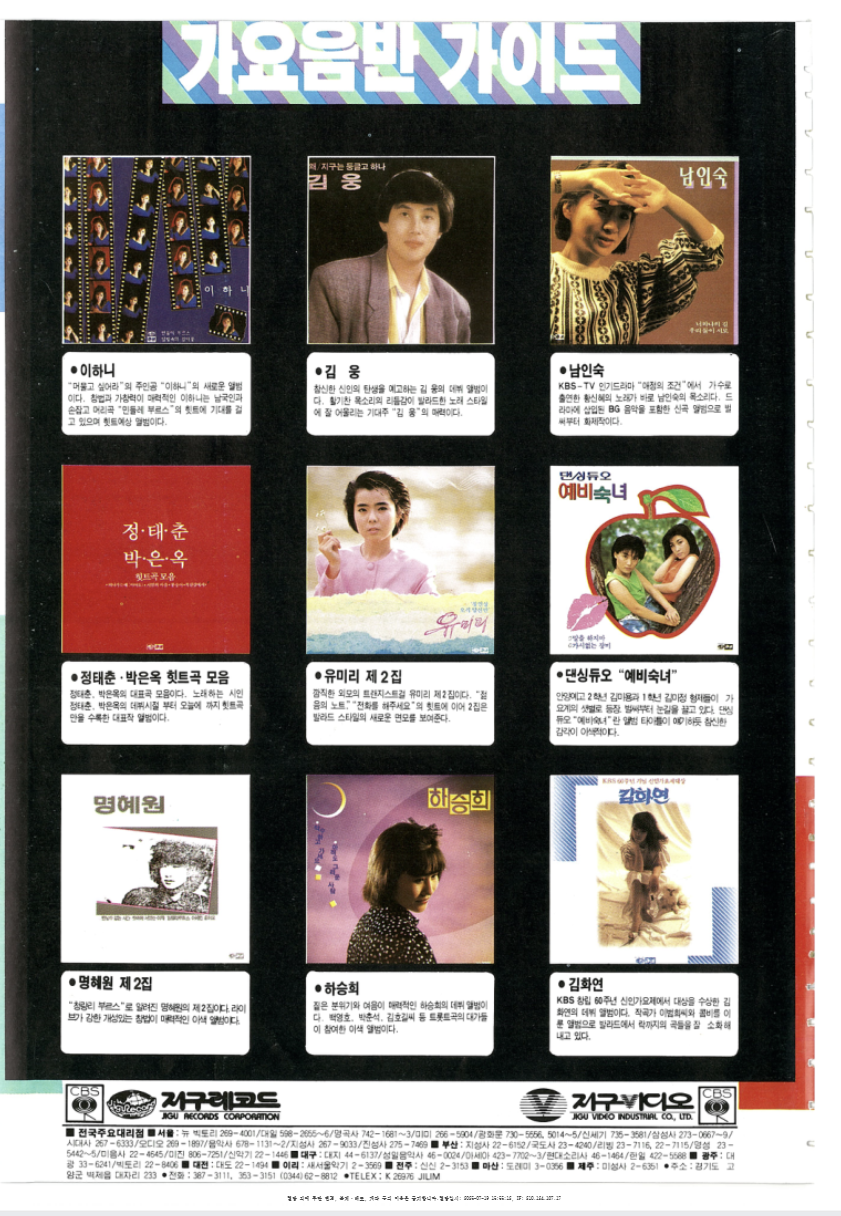

1990년대까지 서울음반과 더불어 양대 산맥을 이루던 대형 음반사 지구레코드 광고

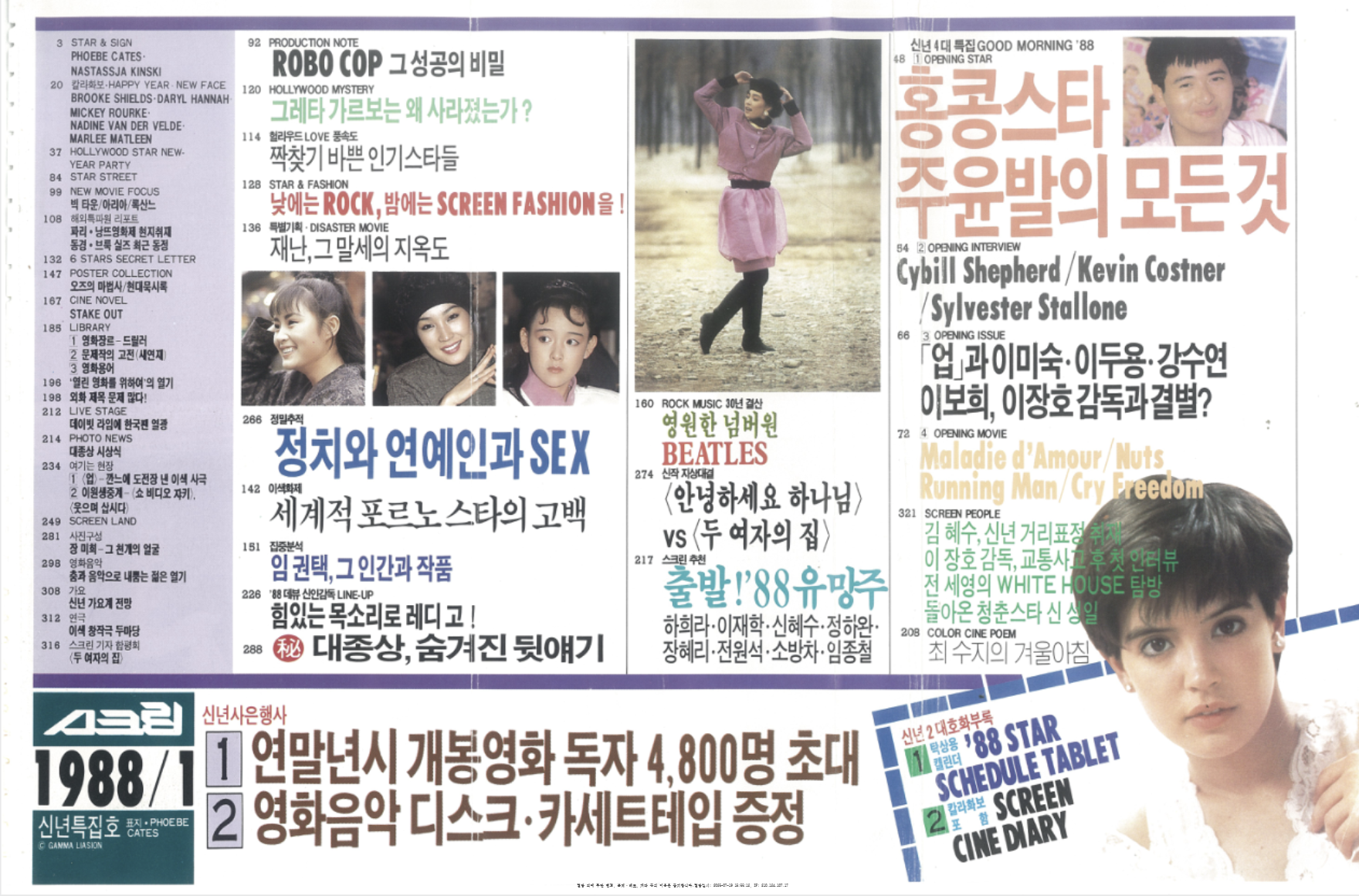

스크린 1988년 신년특집호 목차. 다채로운 컨텐츠들이 포함되어 있다.

모나미 볼펜 광고

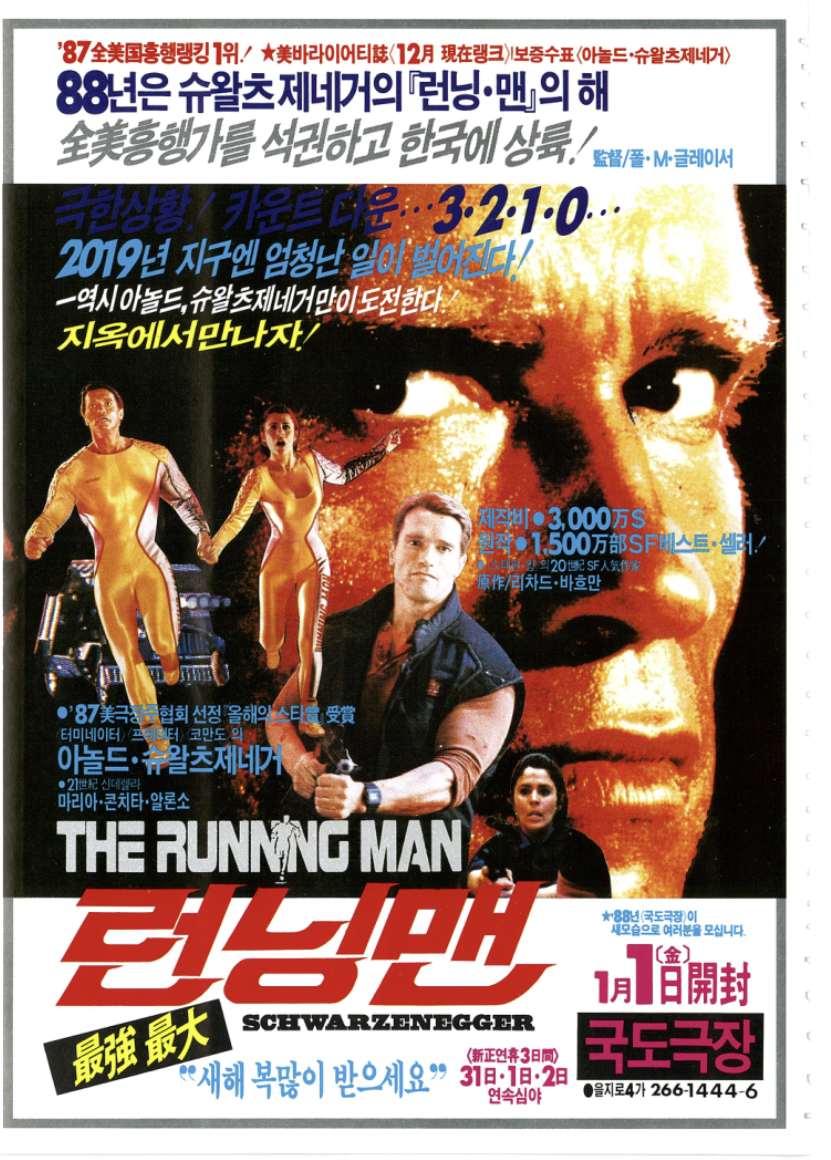

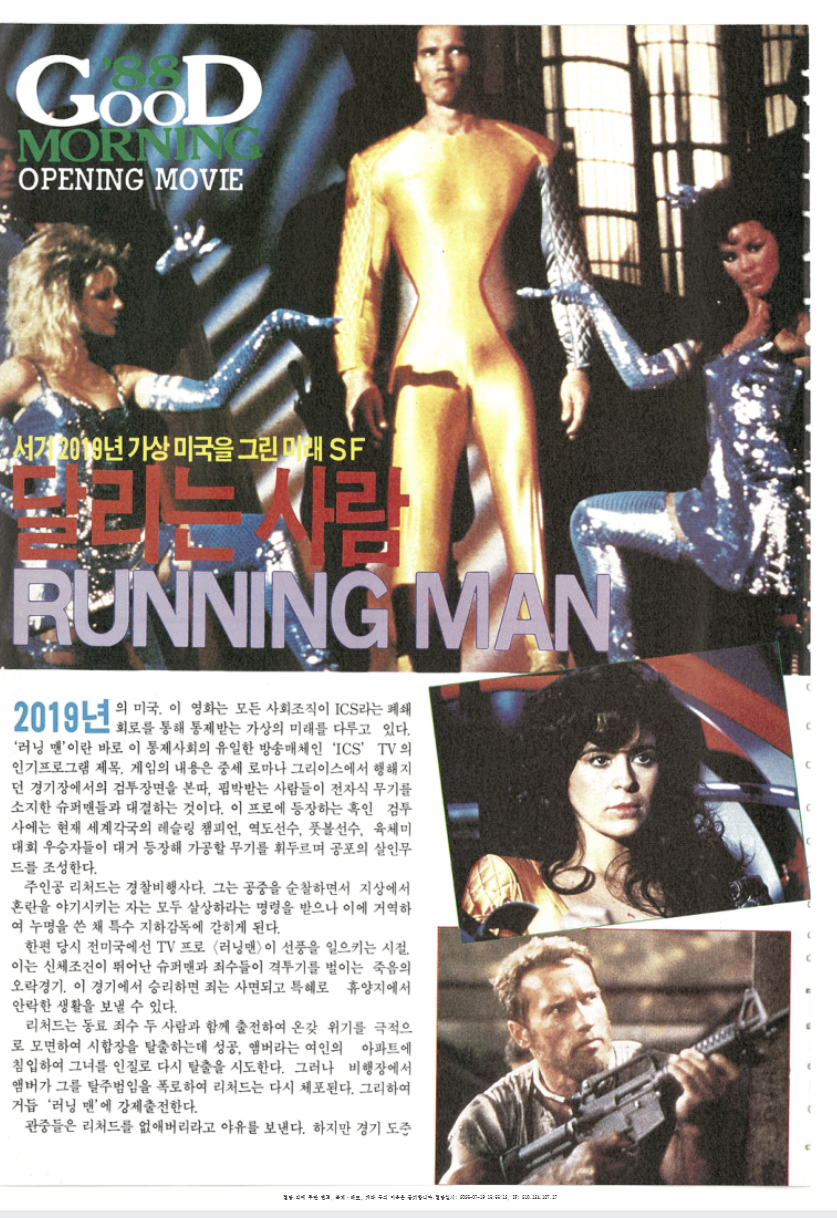

1988년 1월 1일 국도극장에서 개봉한 영화 '런닝맨' 광고, 예능프로그램이 아닙니다.

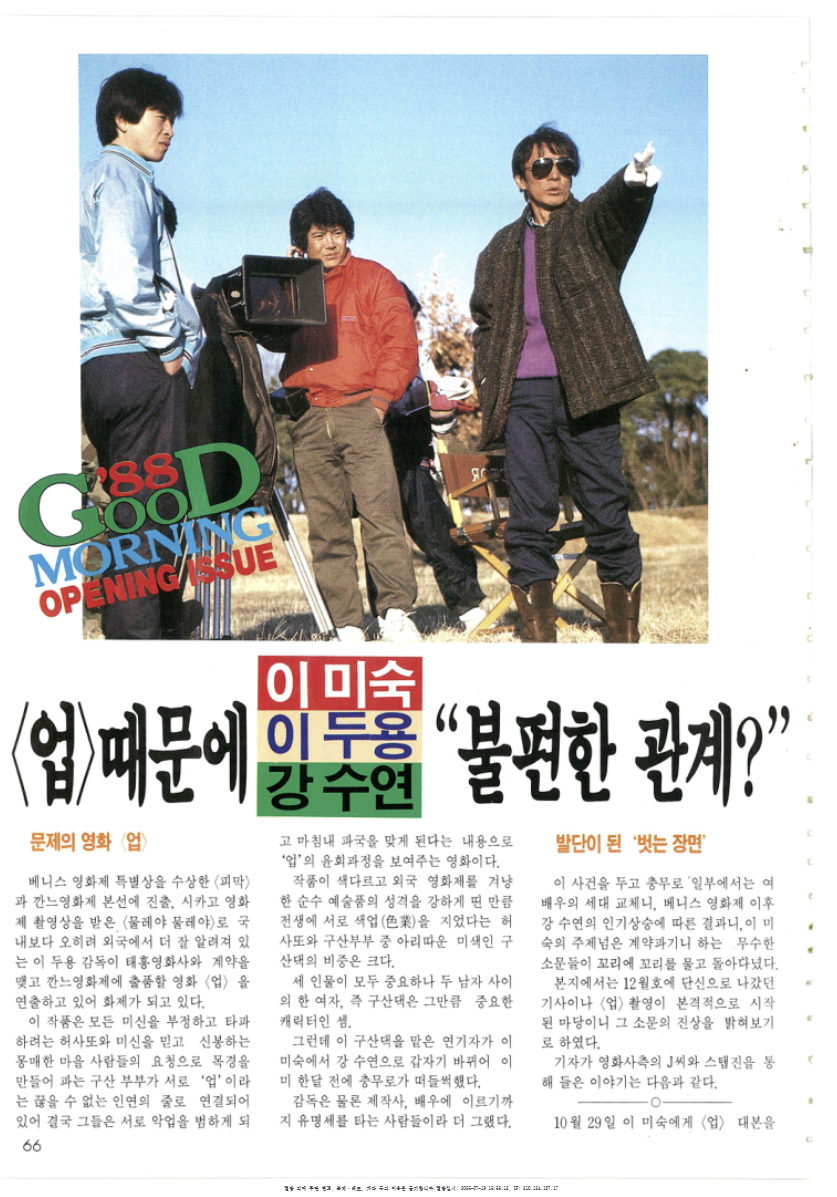

영화배우 이미숙의 리즈 시절. 10년 후 한창 연하의 이정재와 함께 찍은 영화 '정사'로 대박을 쳤다.

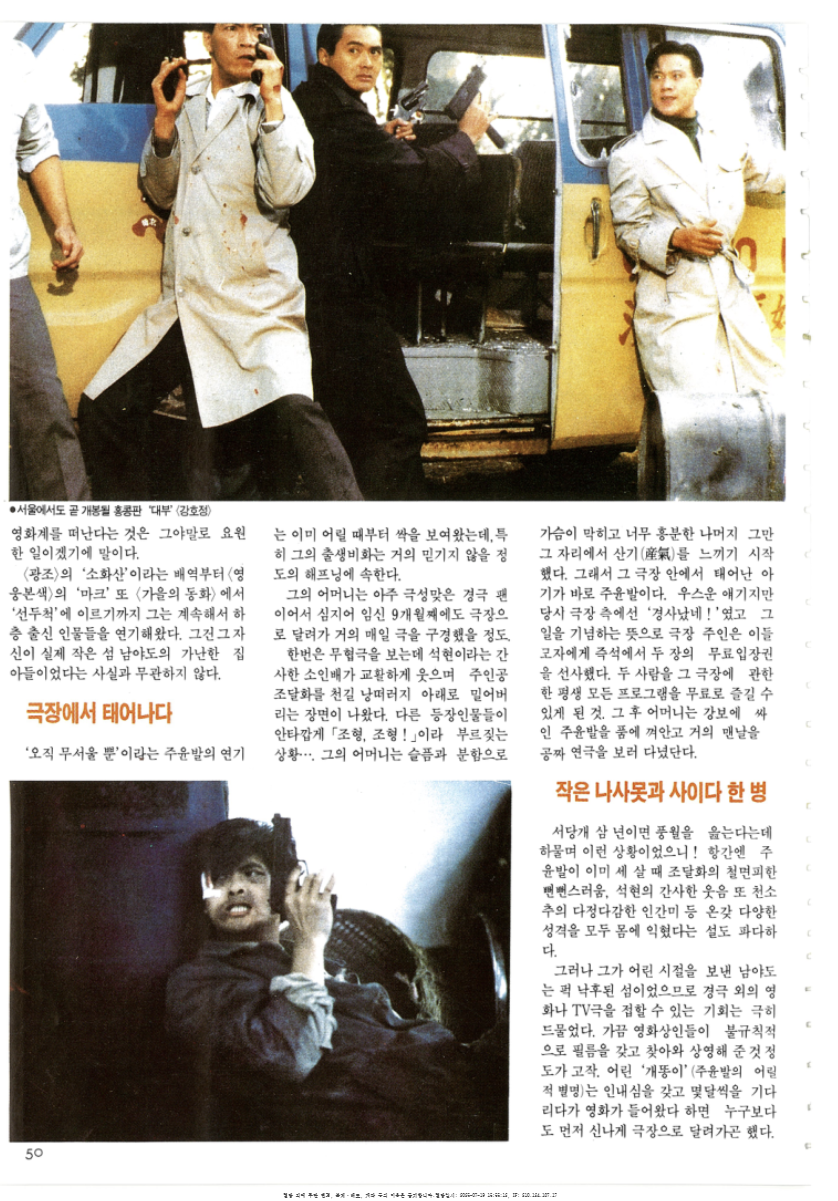

홍콩 액션 스타 홍금보와 원표가 함께 출연한 전쟁영화 '동방독응'. 비디오로 꽤나 재미있게 봤는데 흥행에는 실패했다.

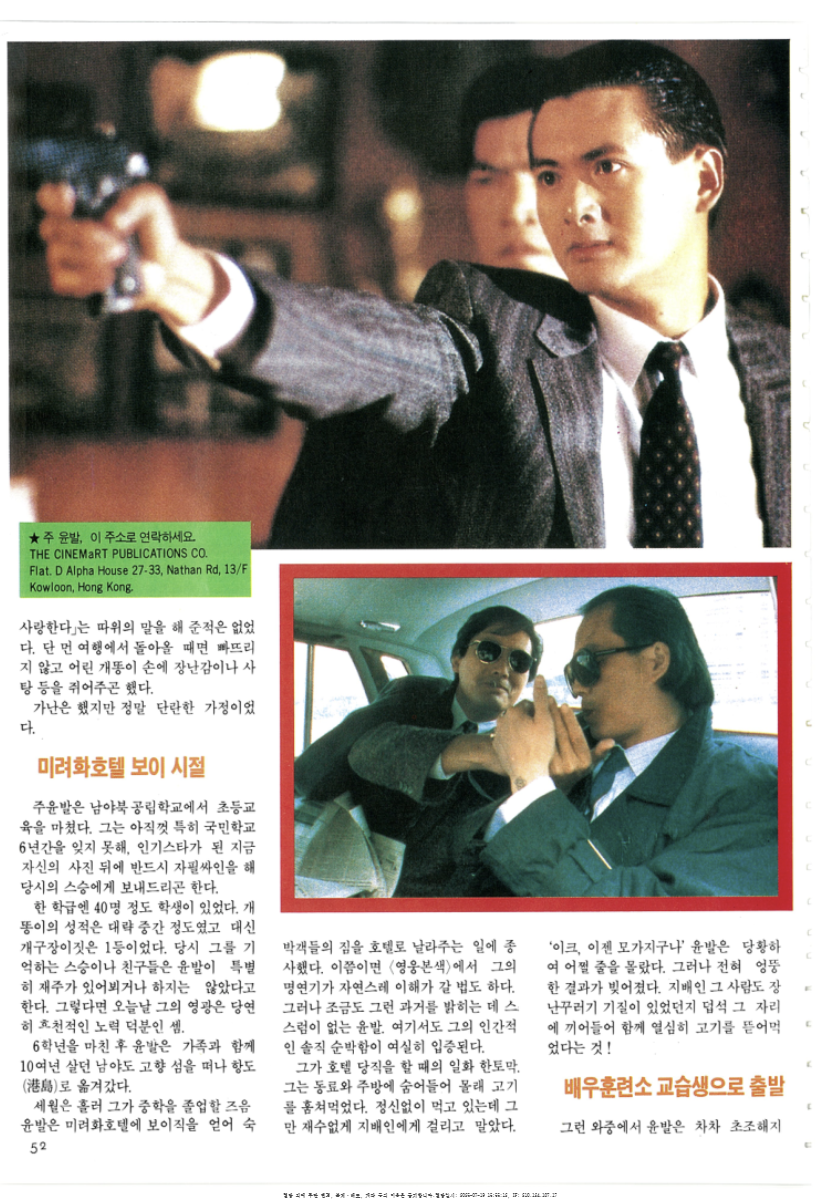

1987년 '영웅본색'으로 대중들의 폭발적인 인기를 모은 주윤발. 1988년 7월 '영웅본색2' 개봉과 더불어 내한했을 때 영화관은 그야말로 인산인해였다.

주윤발의 인기에 힘입어 1988년 '영웅본색2'가 개봉하기 전까지 그가 이전에 출연했던 여러 편의 액션영화들이 극장과 복제 비디오 시장을 통해 배급되었다. 그 중에는 '영웅본색' 속편인것처럼 사칭한 짭 버전의 '영웅본색2'도 난무했다.

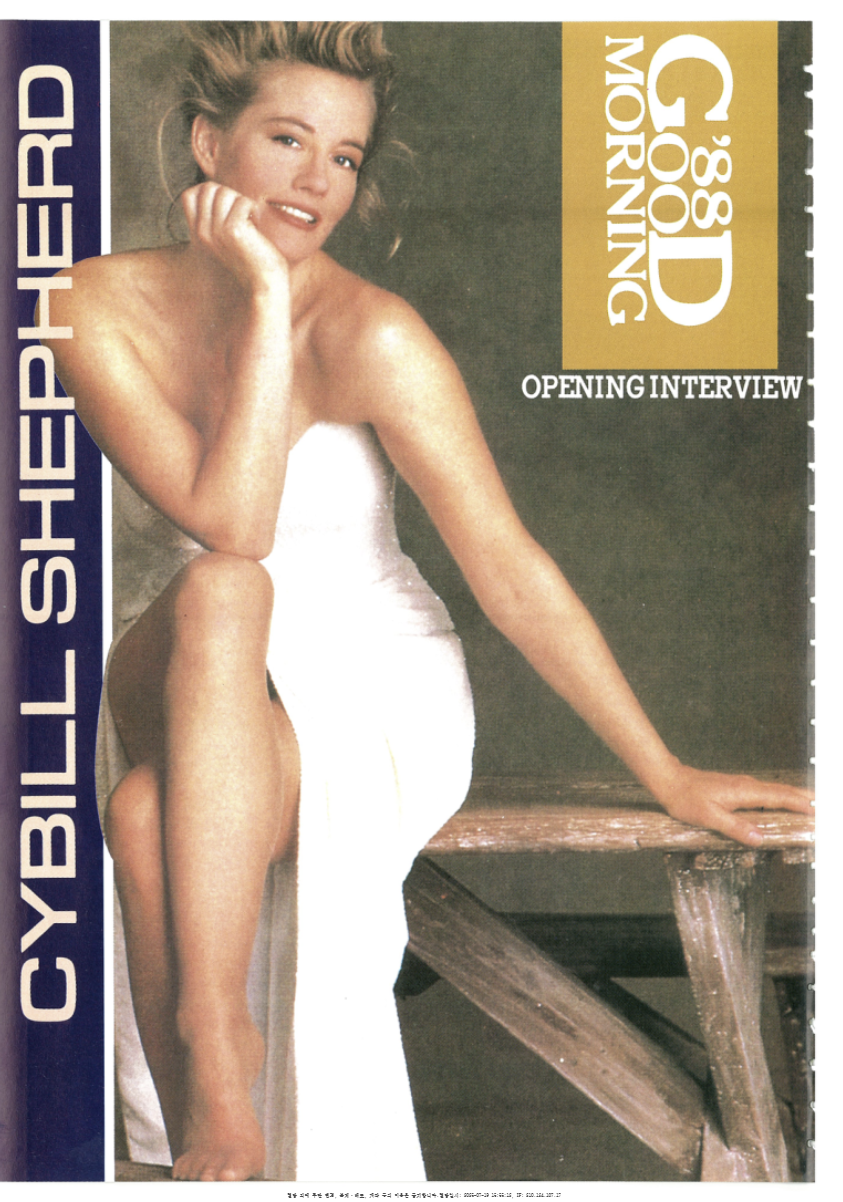

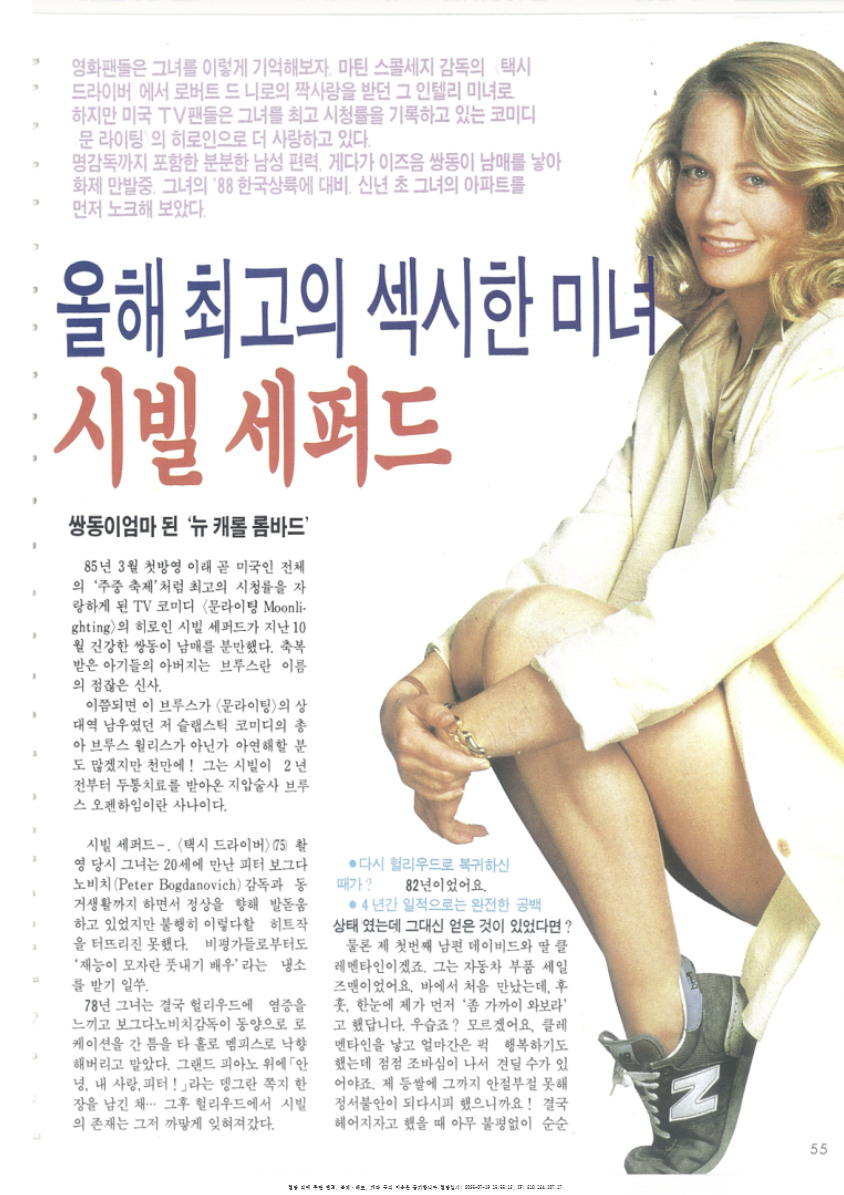

TV 드라마 '문라이팅'으로 폭발적인 인기를 모았던 여배우 시빌 셰퍼드, '문라이팅'은 1989년 4월 KBS 2TV에서 매주 월요일 밤 10시 55분에 '블루문 특급'이란 제목으로 방영되기 시작했다.

브루스 윌리스가 1988년 영화 '다이하드'로 대박을 치자마자, 그의 인기에 힘입어 드라마 '문라이팅'까지 수입되어 안방 극장에 공개되었다.

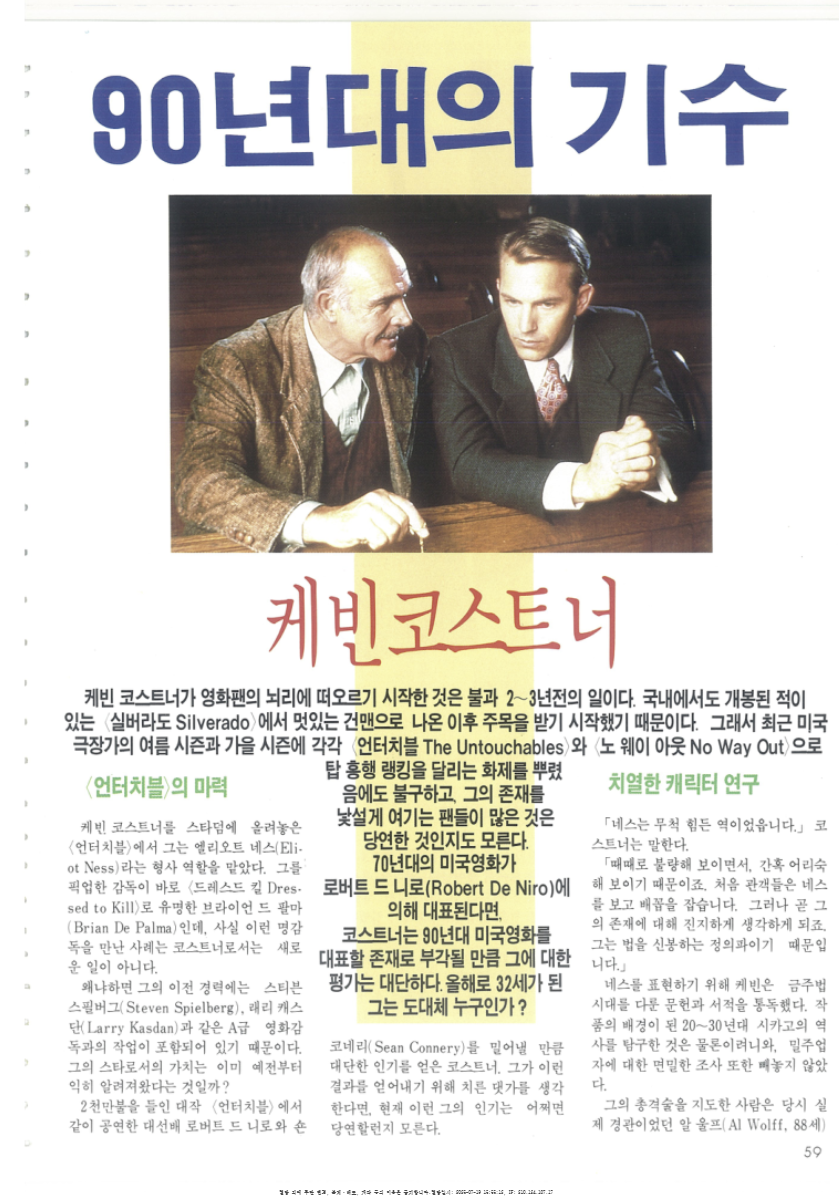

1987년 '언터쳐블', '노웨이아웃' 등을 연달아 히트시키면서 헐리웃 최고의 스타로 떠오른 케빈 코스트너.

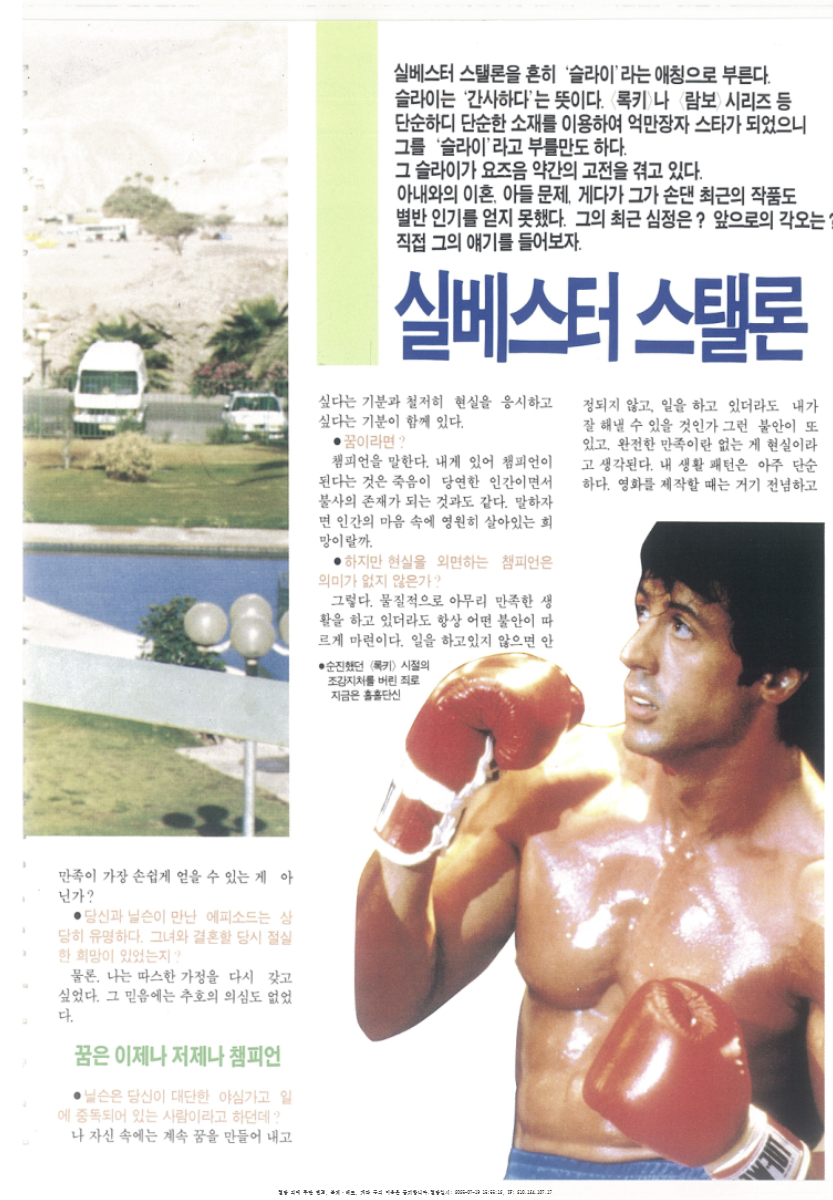

1980년대 최고 스타 중의 한 명이었던 실베스터 스탤론

찌라시에 나올 법한 기사들도 이슈화되었다. 당시 이미숙은 지금 보니 정말 이뻤다.

영화 '런닝맨'의 미래 배경은 2019년이었다. 2019년에 정말 저랬었나? ㅋㅋ

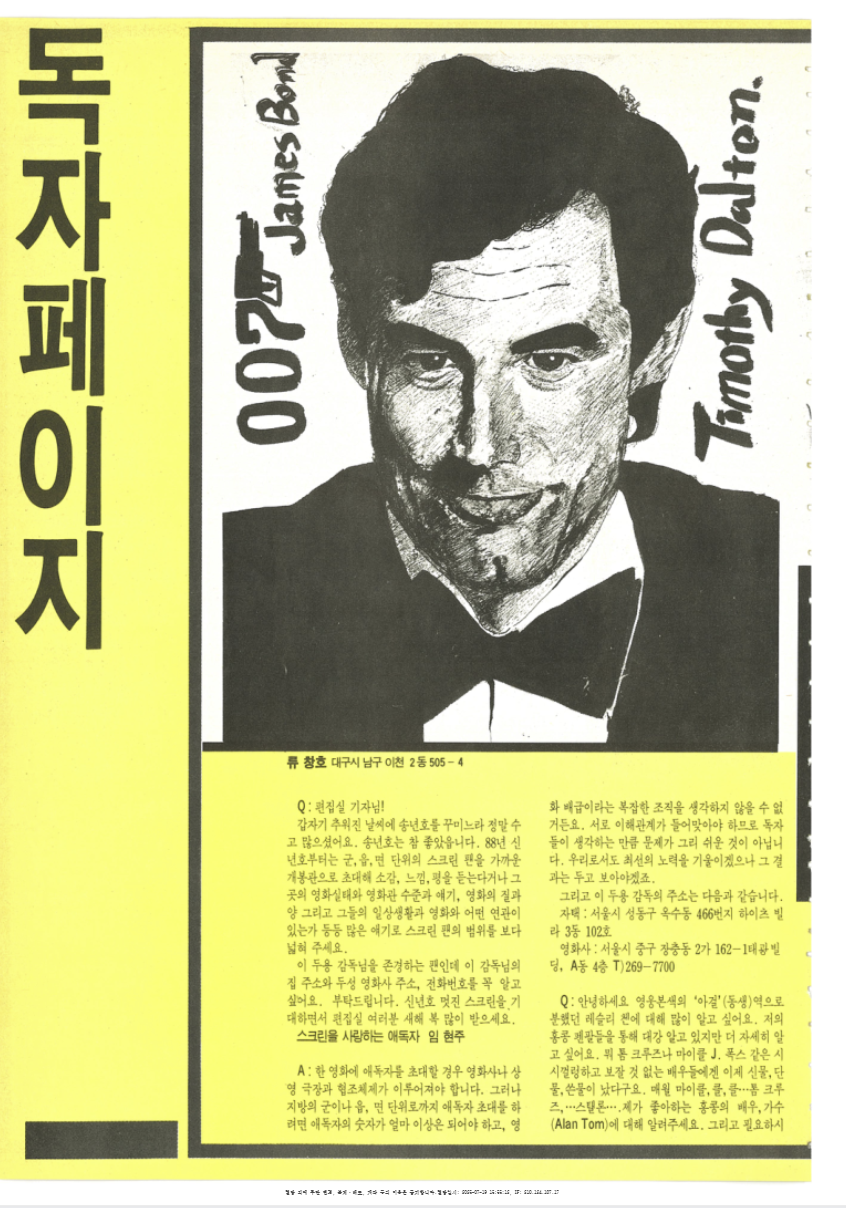

독자들의 주소가 너무나도 적나라하게 공개되었다. 당시만해도 개인 정보에 대한 개념이 희박한 시절이었다.

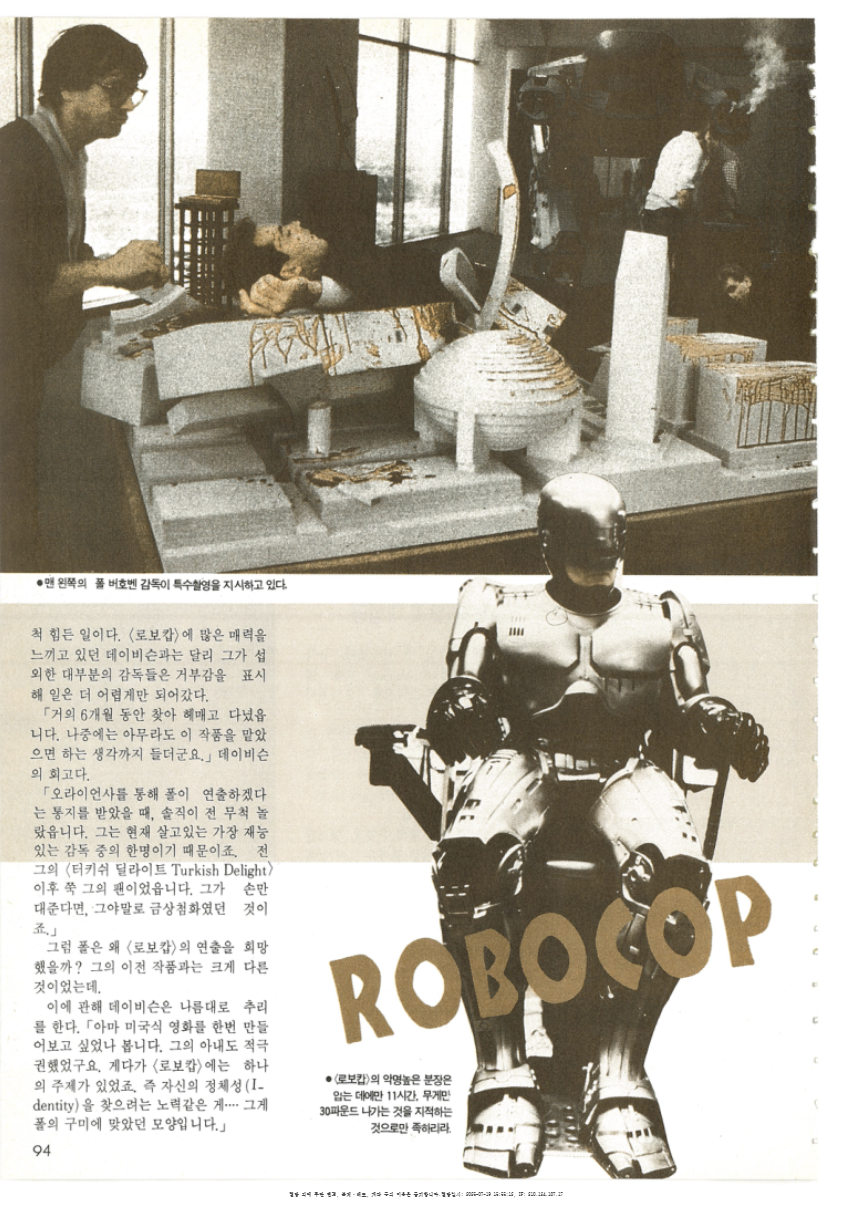

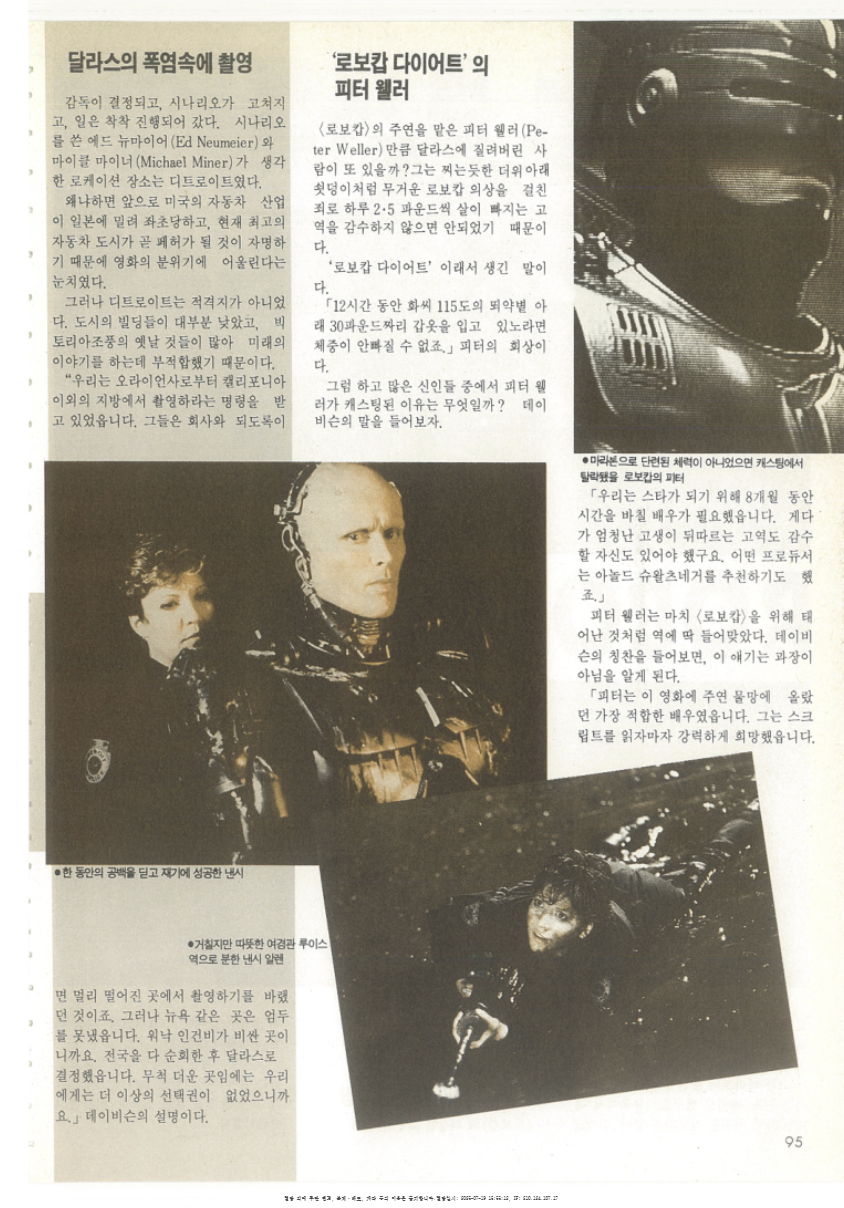

1987년 12월 24일 대한극장에서 개봉하여 메가 히트를 친 영화 '로보캅'의 성공 요인을 분석한 심층 기사.

'로보캅'은 상당히 잔혹한 장면들이 많았던 탓에 미국에서도 X등급 판정을 받았는데 국내에서는 잔인한 몇 몇 장면들이 삭제되어 중학생 이상 관람가로 개봉되었다. 그래도 꽤나 폭력 수위가 높았다.

네덜란드 출신의 폴 버호벤 감독은 '로보캅'의 대성공 이후 '토탈 리콜' (1990년), '원초적 본능' (1992년) 등을 통해 헐리웃 최고의 히트 제조기로 떠올랐다.

하지만 1995년 '쇼걸'의 대참패로 스타일을 구겼고, 이후 1997년 '스타쉽 트루퍼스', 2000년 '할로우 맨' 등으로 만회를 노렸지만 이전의 명성을 회복하지는 못했다.

멜 깁슨, 대니 글로버 콤비의 버디 액션 '리썰웨폰' 지면 광고. 1편은 생각만큼 극장에서 흥행하지 못했다. 2편은 워너브러더스 직배로 개봉했는데 당시 직배 영화를 섣불리 내걸지 못하던 분위기 탓에 소극장에서 체인 상영형태로 개봉해서 흥행에는 재미를 보지 못했다.

1992년 서울극장에서 개봉한 3편부터 흥행에 성공했다.

지구레코드와 더불어 음반사 양대산맥이었던 서울음반의 지면광고

스카라 극장에서 개봉한 홍콩영화 '동방독응'. 골든하베스트 영화사 로고가 반갑다. ㅎ

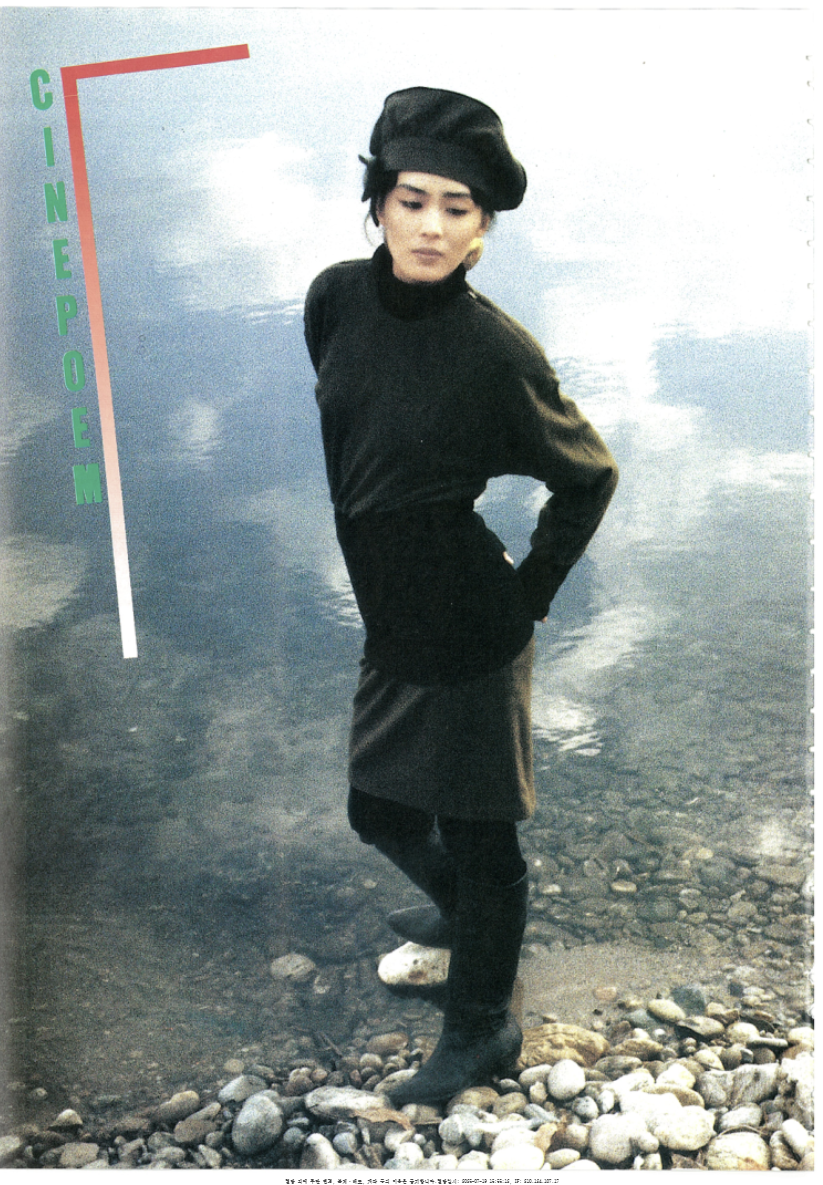

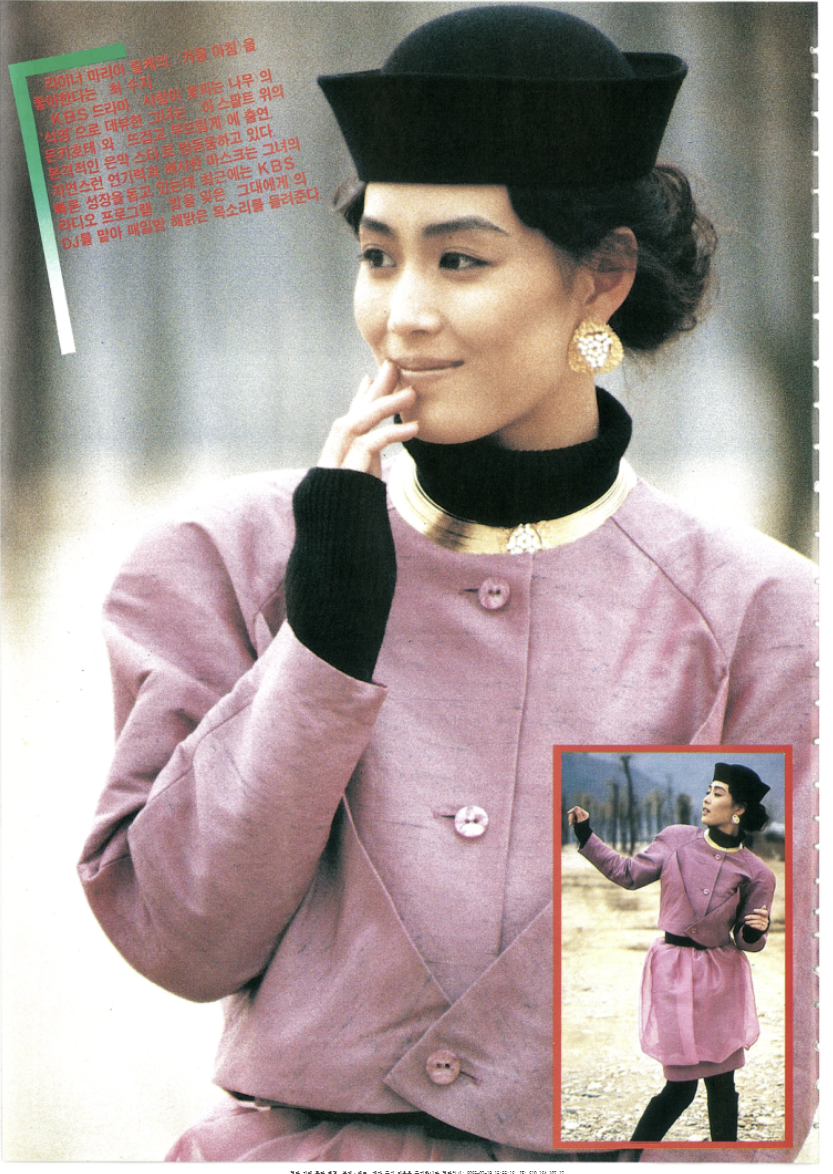

1980년대 최고 스타 중의 한 명이었던 최수지.

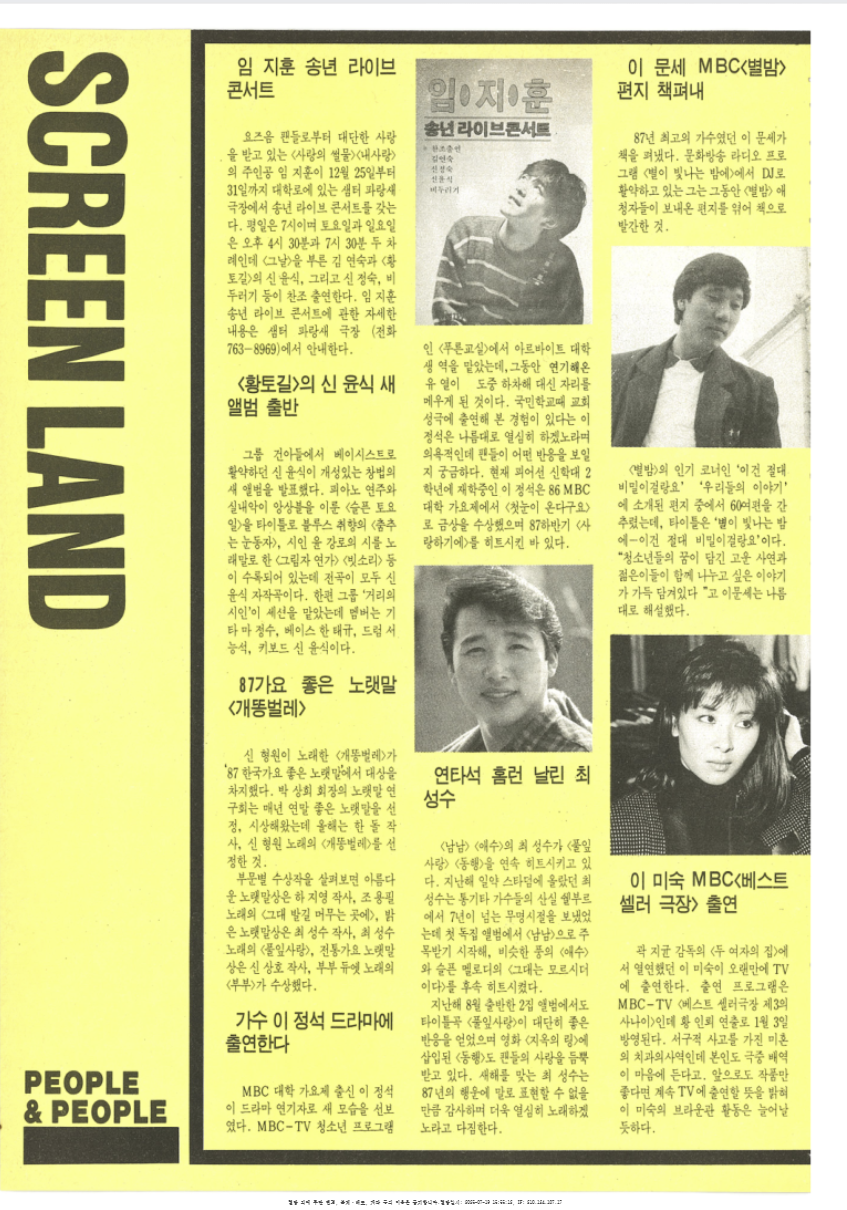

1987년에 데뷔한 남성 3인조 댄스그룹 '소방차' (김태형, 정원관, 이상원)

당시에는 이름과 성을 띄어서 표기했다. '하희라'를 '하 희라'로 표기했다. 언제부터인가 이런 표기가 사라졌다.

1980년대 후반 안방극장을 사로잡았던 개그프로 KBS의 '쇼비디오쟈키'

요즘 펜팔의 존재를 아는 사람이 얼마나 되려나..ㅎㅎ

다들 그림 솜씨가 대단하다..ㅎㅎㅎ

1971년생 김혜수의 앳된 모습이 새롭다. 1987년 드라마 '사모곡'으로 장안의 화제를 불러 일으켰다.

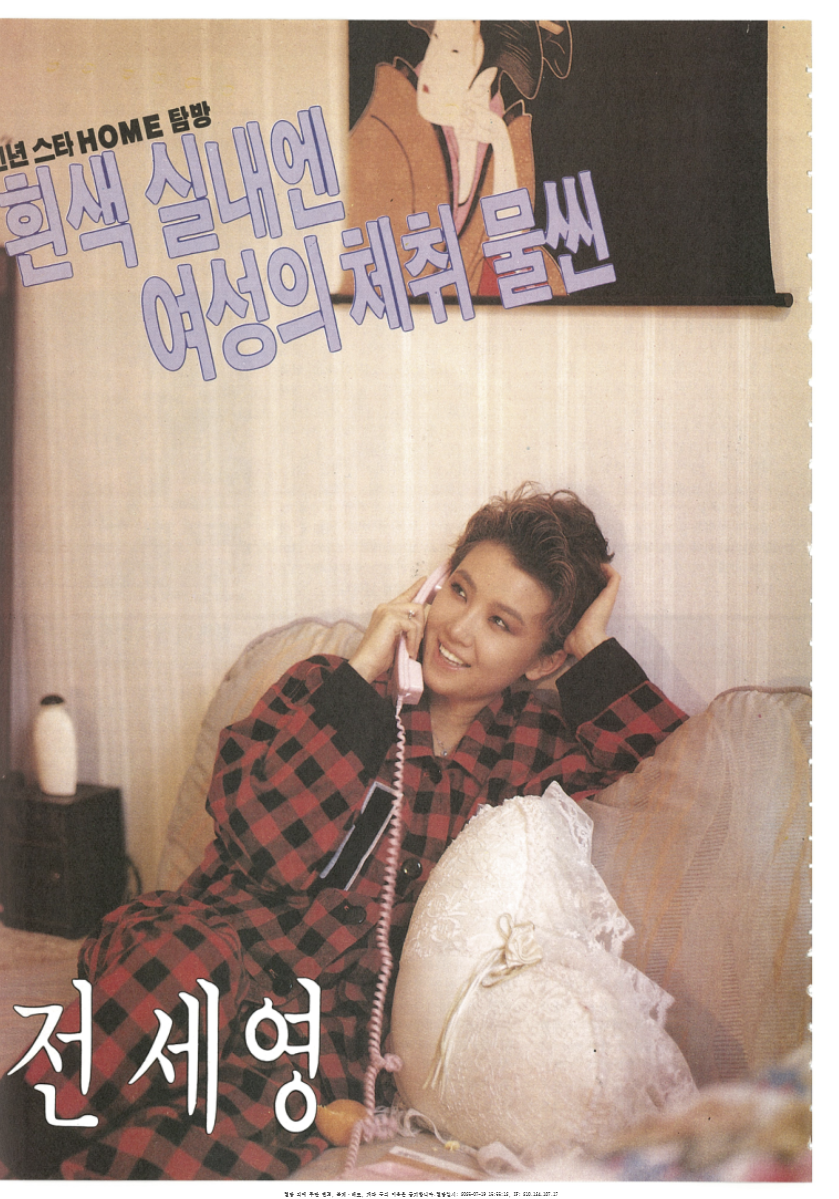

한 때 주목받는 여배우였지만 대마초 스캔들로 인해 나락으로 떨어진 여배우 전세영.

오리온 투유초콜릿 지면광고. 1년 뒤 홍콩 최고스타 장국영을 CF 모델로 기용하면서 장안의 화제상품으로 떠올랐다. 당시 오리온은 동양제과였다.

'Entertainment BB > 추억의 문화여행' 카테고리의 다른 글

| 2014년 10월 27일 내 마음 깊은 곳의 추억이 하늘 너머로 사라졌다. 신.해.철 (0) | 2014.10.28 |

|---|---|

| 新 기술의 도입, 新 트렌드의 탄생, 1999년의 대중문화 (1) (0) | 2014.02.03 |